大家好,今天我来为大家揭开“英法对决阵容搭配”的神秘面纱。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整合,现在就让我们一起来探索吧。

八里桥之战,僧格林沁损失1200人,为何英法联军却只死5个人?

八里桥之战的失败为清政府敲响了警钟,显示了闭关锁国政策下,世界科技的飞速发展,以及落后的危险。僧格林沁的军队在战斗中表现出了极高的勇气,士兵们的坚决抵抗和多次冲锋,却因武器装备的差距而导致了惨败。这种勇敢虽得到了英国人的一定认可,但在现代战争中,仅有勇敢是不够的。

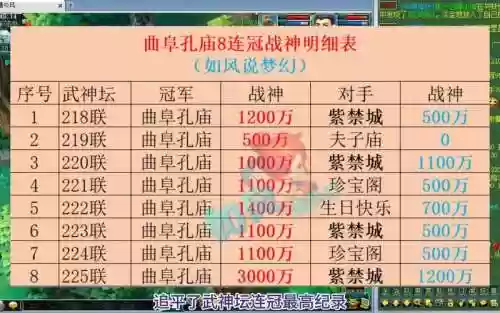

此外,伤亡结果更是令人讽刺:法军死亡三人,伤18人;英军死亡两人,伤29人。清军损失超过1200人。同时,敌军还缴获了大量的火炮、弓箭和箭囊、上千把火绳枪以及许多旗帜,其中包括僧格林沁的皇家大旗。法国远征军司令蒙托邦将军回忆道:“八里桥成了这一天最动人的一幕。

八里桥之战,由当时清朝最强悍将军僧格林沁率领的3万清朝精锐骑步兵,与英法联军的8千人作战。别说当时的士兵不勇猛,清朝的士兵宁愿一步不退,勇敢坚持,全体就地阵亡。这也算是英国人给予清朝士兵的承认。

到中午12时,八里桥之战以清军的失守告终,英法联军占领了八里桥。另外,伤亡结果记载更令人讽刺:法军死亡3人,伤18人;英军死2人,伤29人。清军损失超过1200人。同时缴获了“大量的火炮,一堆弓,箭和箭囊,上千把火绳枪,很多旗帜,里面有僧格林沁的皇家大旗。

英法联军火烧圆明园是我国近代史上最大的耻辱之一,而造成这件事最主要的原因便是八里桥之战的失败。八里桥是英法联军进攻北京的必经之路,清朝派僧格林沁率领三万多精锐在此地设下埋伏,准备抵挡英法联军八千多人的大军进攻北京。僧格林沁可以说是晚清名将,著名的太平天国运动就是僧格林沁平定的。

康熙时期,英法打过来满清能抗住吗

1、毫无压力。因为康熙时期,欧洲没有进行工业革命,工业水平和满清的差别不太大。虽然武器已经有了燧发枪,但是因为没有工业革命,这东西造起来略麻烦,会比较贵,用的不那么多。而且在没有后膛枪的情况下,只要不是雨天,火绳枪也不比燧发枪差太多。康熙本人比较喜欢西学,对火器有比较大的爱好,军队装备在这一时期落后不多。

2、也就是英国已经做到了知己知彼,确定在能打赢的情况下,才有恃无恐和清朝开打的。所以说当时的英国如果没有达到工业革命后的生产力和生产水平,在康熙时期是不会与清朝开打的。

3、那肯定大不赢中国,康熙1722年去世的时候,第一次工业革命还没兴起,中国在全世界依然是比较强大的。打仗靠的是什么,三要素:金钱、金钱,还有更多的金钱。英国那时候虽然很强大了,但是真正甩开中国是从工业革命开始的。

4、这不是魄力问题,是实力问题。请仔细阅读《近代史资料丛刊第二次鸦片战争》的第三册,第四册,第五册。均为清政府的档案资料,有很多咸丰的批示。咸丰不是不想。而是不行,如果让你上,你也不能比他办的更好。

5、就军事层面来说,当时来到中国的英法军队对于清军来说是个新课题.对方的武器、战法、战争目的等等都是非常新奇的。面对一个完全未知的强大敌人,从康熙年间就已经衰败不堪的清军完全无所适从。在政治层面来讲,清政府以天朝大国的心态,被眼中的西方蛮夷胖揍一顿,天朝心态猛然崩溃。

6、清朝康熙那个时候是完全没有经历过战争的,军队不面临真正的战场是绝对不行的,而英国打过法国西班牙,实战经验很丰富都是一些老兵油子,这也就是为什么当时侵略中国的英国人没有清军的人数多,而清军输得一塌糊涂的最主要原因之一。

《敦刻尔克》:诺兰镜头下的英法联军历史最大规模军事撤退行动

1、《敦刻尔克》确实是诺兰镜头下展现的英法联军历史上最大规模的军事撤退行动。以下是几个关键点:历史背景:电影以1940年英法联军从敦刻尔克的大撤退为背景,这次撤退行动在历史上是空前的,规模巨大。

2、《敦刻尔克》确实是克里斯托弗·诺兰镜头下展现的英法联军历史上最大规模的军事撤退行动。以下是几个关键点:历史事件背景:电影《敦刻尔克》以1940年的“发电机计划”为背景,这一计划是二战期间英法联军在法国敦刻尔克进行的一次大规模军事撤退行动。

3、电影《敦刻尔克》以2017年战争题材为背景,讲述1940年英法联军在第二次世界大战初期,遭受德军攻击后,从敦刻尔克进行撤退的壮举。电影选取“发电机计划”为故事背景,重点描绘从计划撤离三万人到最终成功救出三十三万六千人的历史最大规模军事撤退行动。

僧格林沁的蒙古骑兵为什么顶不住英法联军

武器差距太大了,僧格林沁再骁勇也不可能打赢战斗 首先说步兵 清军冷、热兵器并用,70-80%配备刀矛弓矢等冷兵器,配备的火器如鸟枪、抬枪等,射程不过二百米,每分钟二发;大炮射程为1000米左右,而且都是实心弹,杀伤力小。

僧格林沁所犯错误一,使用骑兵冲击英法联军阵列(戏称排队枪毙),此种整列战法自拿破仑时代开始流行,彻底打破了之前传统的作战模式,在密集的火力及强大的纪律面前,清军的冲击无异于往枪口上撞。

就是英法联军参战军官写的书中都给予了清军极高的评价,称呼他们为勇敢的斗士。但是八里桥之战的结果是清军惨败,只能说清军完全落后于时代,不是个人勇武能够挽救的。清军的战术思想落后于世界。

原本清军就在装备上矮了一截,加上在机动性上也是慢了英法联军,所以第一次的胜利只是英法联军在没有确定清军的动机的情况下贸然登陆大沽口。其实从僧格林沁的身上也可以看到了咸丰的思想动机。想要争一口气,但是思想却跟不上行动,导致在行动力上搞得不上不下,总之一句话,就是骑虎难下。

主要原因就在于,当时僧格林沁手中握有战斗力最强悍的蒙古骑兵,这支骑兵被咸丰皇帝称为“大清的长城”,在之前的屡次战斗中,都表现不凡,而且除了骑兵外,僧格林沁还统率了2万多的步兵,这样算来,僧格林沁统率的清军总兵力在3万余人左右,而英法联军只有8000余人。

其实早在之前大沽口战役中,僧格林沁就认为,当时已经非常强大的炮台和火枪兵,尚且不能对付英法联军,依靠冷兵器的骑兵也是无法对抗的。这是僧格林沁的聪明之处。其实张家湾战役刚开始,英法联军甚至刚刚开炮和发射火箭,就导致骑兵的马匹受惊,四处乱跑,骑兵陷入混乱,甚至冲散了后方的步兵。

好了,关于“英法对决阵容搭配”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“英法对决阵容搭配”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。